Danny Fonseca est documentariste qui travaille sur les jeux vidéo indépendants. Il a suivi la réalisation d’Enterre-moi, mon Amour, et a souhaité en faire un documentaire d’une quarantaine de minutes, aujourd’hui disponible sur Youtube. Un bon exemple de notre démarche et de notre méthodologie de travail… alors un grand merci, Danny !

Faire un jeu vidéo : les montagnes russes émotionnelles.

Ceci est l’adaptation de notre post-mortem sur la fabrication d’Enterre-moi, mon amour sous la forme d’une conférence, donnée pour le Gamelier en novembre 2017.

Quatre trucs terrifiants quand on se lance dans un développement de jeu indé

C’est officiel : après 3 ans ½ de travail de prestation et des dizaines de projets riches d’enseignements, de satisfactions et (aussi parfois) de spasmes faciaux, The Pixel Hunt plonge dans le grand bain. Il y a quelques semaines, en co-production avec les apaches de Figs (designers d’interfaces et gens incroyablement cools de leur état), nous avons démarré le développement de notre premier jeu en tant que studio indépendant.

Bien entendu, je ne peux pas encore vous en dire grand-chose ici. Il a pour titre (provisoire ?) « Enterre-moi, mon amour » – une expression arabe signifiant « prends soin de toi », « je t’interdis de mourir avant moi ». C’est que les héros, Nour et Madj, sont un couple syrien, que l’on rencontre alors qu’ils sont sur le point de se séparer. Nour part pour l’Europe, et, peut-être, une vie meilleure, quand Majd reste en Syrie pour s’occuper de sa famille. Un logiciel de messagerie installé sur leurs smartphones est alors le seul moyen pour Majd – et pour vous – de tenter d’assister son amie au fil de son périple. « EMMA » est une fiction, mais c’est aussi un « jeu du réel », un jeu mobile pour iOS et Android qui sortira, nous l’espérons, à la mi-2017.

![]()

Je me propose ici de tenir, avec une régularité non garantie, un journal de développement de ce projet. Il me semble que c’est utile pour plusieurs raisons. D’abord, car je suis à peu près certain que les mois qui viennent vont passer très vite, et que si je ne m’attèle pas à en garder une trace dès le début, je ne le ferai pas du tout. Ensuite, car il s’agit du premier projet de dev indé de The Pixel Hunt : notre expérience, quelque soit le tour qu’elle prend, pourra servir à d’autres studios en création. Et enfin, argument inverse, parce que j’espère qu’en lisant mes atermoiements à venir (ils seront nombreux, je n’en doute pas), des « vétérans de l’industrie » pourront m’apporter leurs inestimables lumières.

J’ai donc réfléchi à un bon sujet de premier post, et je me suis dit que j’allais commencer par vous parler d’un truc universel : la peur. Parce que bien entendu, là, tout de suite, j’ai les chocottes. Je pense d’ailleurs que c’est une bonne chose – se lancer dans un développement à base de #yolo et de « on verra bien lol », serait probablement irresponsable. Mais je crois aussi qu’il est important d’analyser les causes de cette flippe, pour tenter le plus possible de les affronter et d’y trouver des réponses appropriées. Les voici donc listées. (NB : je m’exprime ici en mon nom uniquement, pas en celui des autres personnes impliquées sur le projet EMMA)

Peur #1 : le financement

Au risque de passer pour un vieux grincheux (que je suis), je ne suis pas vraiment client de la mythologie qui entoure les devs indé. Rester des années seul devant son ordi, 7 jours sur 7, avec pour carburants la passion et les nouilles instantanées, très peu pour moi. Déjà, j’en serais incapable – après tout je ne sais ni dessiner ni programmer, sans parler de mon estomac délicat. Et en outre, à mon avis, il est extrêmement difficile de faire un bon jeu dans ces conditions. Tout le monde n’est pas Blow, McMillen ou Phil Fish. Tout le monde n’a pas la vision et le génie créatif pour rester en vase clos pendant des mois et fabriquer quelque chose qui ne puera pas le renfermé. Et puis je n’ai rien contre la prise de risque, au contraire – la preuve : j’ai deux enfants– mais je ne peux que m’interroger sur la pertinence de tout mettre dans la balance quand on crée. Je joue déjà le futur de The Pixel Hunt sur la réussite d’EMMA, je n’ai aucune envie d’y rajouter ma vie de famille et ma santé physique et mentale.

Il a donc été nécessaire à Figs et The Pixel Hunt de bâtir un solide plan de financement de la production d’EMMA. Nous devions trouver l’argent pour payer tous les gens qui travailleront sur le projet, et ce, bien évidemment, avant de toucher le moindre centime de son exploitation. Nous n’avons pas d’investisseurs pour nous aider à assumer ces coûts. Nous n’avons pas d’éditeur pour nous concéder une avance sur recettes. Nous nous sommes par conséquent appuyés sur notre trésorerie et notre capacité à financer notre temps de travail personnel par d’autres projets. Pour moi, la responsabilité de porteur de projet prend alors le goût un peu étrange de devoir faire – aussi – autre chose qu’EMMA pour financer EMMA. Avec la peur afférente de ne pas être libre de m’investir sur le projet autant que je le voudrais. Tout en bossant plus. Finalement, je me demande si je ne préfère pas les nouilles instantanées.

Des capacités de financement limitées, ça veut également dire des choix de game design réduits. Actuellement, nous nous questionnons par exemple sur la place de messages audio dans le jeu. Les plus ? Un gros effet immersif, une variation narrative intéressante, un pouvoir émotionnel si le voice acting est au niveau… la liste est longue. Les moins ? Ça coûte cher, encore plus en cas de localisation dans de nombreuses langues. Débat en cours…

Ce que je réalise un peu benoîtement en ce moment, c’est que quand on se lance dans la production d’un jeu, on se prend au jeu. On façonne l’idée, on la polit, on en tombe amoureux – et tant mieux, parce que cet amour, on va en avoir besoin pour mener le projet au bout. Alors même si la création sous contraintes a ses vertus, jusqu’à où peut on aller dans le kill de features pour raisons budgétaires ? À quel moment lève-t-on le nez pour se rendre compte que ça y est, on n’a plus les moyens d’itérer plus loin, et qu’au final le jeu qu’on a produit n’est plus que l’ombre de la belle idée qu’on avait en tête au départ ? Jusqu’à où serons-nous contraints d’aller, sur EMMA ? Le moins loin possible, je l’espère.

Une façon d’affronter cette peur est d’adopter une attitude de design volontairement frugale. Une autre est de trouver des sources de financement complémentaires à nos ressources propres. Je vais donc passer parmi vous pour… non, rassurez-vous, je déconne, enfin pour l’instant (le kickstarter viendra peut-être plus tard). Plus sérieusement, sur ce point, je suis bien content d’être français – et par conséquent éligible à l’aide du Fonds d’Aide au Jeu Vidéo du CNC. Sa commission est sélective, c’est donc sans garantie, mais nous y avons déposé un dossier. Cependant, sans cette aide, comment faire ? Même si la barrière d’entrée sur le marché s’est singulièrement abaissée avec la dématérialisation, il y a toujours un coût minimal incompressible pour faire un jeu. Si le nôtre est un échec, The Pixel Hunt ne pourra pas lancer d’autre production dans la foulée – pas avant d’avoir reconstitué par la presta une trésorerie digne de ce nom. Raison de plus pour éviter de se planter.

Peur #2 : la thématique

Non parce que bon, comme je trouvais que faire un jeu c’était un peu trop facile, je me suis dit, tant qu’à faire, qu’il pourrait être intéressant de faire un jeu sur un sujet d’actualité brulant. J’aime présenter EMMA comme un simulateur d’histoire d’amour, et c’est bien sûr ce qu’il est. Mais nos amoureux, Nour et Majd, ont un destin particulier : c’est la guerre en Syrie qui les sépare. Majd ne quittera pas Homs, ou sa famille proche vit encore, Nour ne peut plus rester maintenant que tous les siens sont morts. Comme tant d’autres – dont de plus en plus de femmes seules – elle part donc en direction de l’Europe.

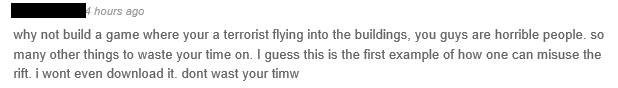

Je n’ai pas besoin de vous dire que je m’attends d’ores et déjà à ce qu’un tel sujet, traité dans un jeu vidéo, hérisse un certain nombre de poils. Nous anticipons les grognements des gens hostiles aux migrants « par principe », bien sûr, mais aussi l’indignation de ceux qui ne manqueront pas de nous signaler que le sujet est « trop sérieux pour le traiter sous forme de jeu, enfin ». Et plus surprenant, depuis quelques années que je fais des jeux du réel, je me suis également souvent heurté à l’hostilité de certains amoureux du jeu vidéo, considérant qu’il doit rester du domaine du pur divertissement. Pour tout dire, même Apple semble le penser. À chacun ses conservatismes…

![]()

C’est pourquoi nous travaillons à rajouter dans EMMA un plombier moustachu et un dragon en NPC. Not. C’est pourquoi nous allons cravacher pour faire le jeu le plus honnête possible. Nous le voulons fictionnel mais documenté, précis, réaliste. Humain. Nous pensons qu’il y a dans le marché du jeu vidéo une place pour ce genre de titres. Des jeux qui parlent du monde autour de nous. Des jeux qui continuent à nous accompagner, une fois la partie finie, quand on regarde les infos, qu’on lit le journal ou qu’on croise une famille qui mendie dans la rue. Ça ne veut pas dire qu’on croit que les jeux vidéo de pur divertissement sont de la merde – je traine par exemple, à titre personnel, un gros problème d’addiction à Pixel Dungeon. Ça veut dire que nous croyons que, comme la littérature ou le cinéma, le jeu vidéo peut (doit ?) explorer d’autres champs. Et qu’il y a un public que ça peut intéresser.

À mon sens, cette conviction est suffisante, comme dirait le philosophe, à lâcher un gros « tut-tut les rajeux » et à conduire le projet en dépit des réticences et réactions épidermiques qu’il suscitera. Mais quelles garanties ai-je de ne pas être en train de me planter ? Je veux voir dans les réussites de titres comme Papers, Please, That Dragon Cancer ou Firewatch autant de signes encourageants, mais la seule vraie réponse à cette question, ce sont nos chiffres de vente qui nous la donneront.

Peur #3 : l’équipe

Une des raisons pour lesquelles j’ai vraiment commencé à croire au projet EMMA est l’équipe que nous avons réussi à constituer. Il suffit de discuter 5 minutes avec les gars de Figs pour se rendre compte que là ou on voit un simple bouton, eux perçoivent l’origine du monde. Pierre Corbinais à écrit une des plus belles histoires d’amour auxquelles il m’ait été donné de jouer, en sachant qu’elle met en scène des lesbiennes voleuses de vaches de l’espace (pas le plus simple des pitches). Paul Joannon (dev) et Matthieu Godet (illustration) ont déjà fait plein de jeux ensemble, que j’ai adorés, et en plus ils forment un duo comique savoureux (quand ils parlent entre eux je comprends rien). Quant à Dana (la réfugiée syrienne dont l’histoire a inspiré EMMA) et Lucie Soulier (la journaliste par qui j’ai pris connaissance de l’histoire de Dana), c’est leur enthousiasme à se lancer avec nous dans le projet qui nous a, entre autres, convaincus de son fondement.

Je suis heureux de travailler avec ces gens. Je prends le temps de le dire car je crois que ce n’est pas une évidence sur tous les projets. Je me rends compte de cette chance, et j’espère d’autant plus que nous ne finirons pas la prod’ avec l’envie de nous foutre sur la gueule (mais si ça arrive, normalement c’est pas grave vu que c’est moi le plus grand).

Si je liste « l’équipe » dans les peurs, c’est lié à la crainte qu’on peut ressentir d’embarquer des gens dans une histoire dont on est à l’origine. Je suis chef d’entreprise depuis quatre ans maintenant, je commence à avoir conduit pas mal de projets. Ce n’est pas diriger une équipe, que je redoute. Demander de refaire, être relou, marquer à la culotte pour le respect des délais et des plannings, ça ne me pose pas (trop) de problèmes. Mais jusqu’à présent, il s’agissait de projets commandités par des clients. A chaque fois, le cahier des charges était établi, et même si j’étais souvent à l’origine créative du projet, son exécution se faisait « pour » quelqu’un d’autre.

Pour EMMA, les choses sont différentes. Si le résultat n’est pas à la hauteur de nos attentes, nous n’aurons personne à qui faire porter le chapeau. Je ne pourrai pas râler contre un diffuseur trop frileux ou un client « qui n’y comprend rien » (non pas que je le fasse d’habitude, bien entendu, hum.). Et mon petit doigt ne sera pas assez épais pour me planquer derrière.

Bien évidemment, notre jeu sera une œuvre collective : nous porterons tous une part de responsabilité dans le résultat final, qu’il soit excellent ou exécrable. Mais en tant que porteur de l’idée originale et coordinateur de la production, je me sens – peut-être à tort – investi d’un supplément de responsabilité. C’est comme si je n’avais pas le droit de demander à tous ces gens de dépenser du temps et de l’énergie sur un projet qui n’en vaudrait pas la peine. Est-ce qu’EMMA en vaut la peine ? J’en suis intimement convaincu, mais je ne peux pas le garantir. Note pour plus tard : prévoir un billet aller simple pour le Swaziland daté du jour le la sortie du jeu, au cas où.

Peur #4 : le marketing

Je ne vais pas rechercher le chiffre exact, parce qu’il me déprime trop, mais je crois qu’il y a quelque chose comme 500 nouveaux jeux mobiles qui sortent chaque jour sur l’app store. La plupart d’entre eux sont gratuits, l’extrême majorité basée sur un modèle free-to-play. Et puis, il y a les mastodontes qui sont bien installés et qui inondent le marché de pubs à coups de millions de dollars. Alors oui, bien sûr, de nos jours beaucoup de gens jouent. Mais regardez autour de vous, dans le métro, le train ou à l’arrêt de bus : une fois qu’on a enlevé tous les drogués de Candy Crush et les accros à Clash Royale, il reste qui ?

Dans un tel contexte, on pourrait penser que sortir un jeu en premium (c’est-à-dire payant), sans machine de guerre de com’ derrière et sans le PIB de l’Andorre en achat d’espaces est au mieux un choix audacieux complètement teubé (nos lecteurs auront rectifié d’eux-mêmes). Le salut pourrait, alors, venir du recours aux services d’un éditeur. Mais en France, les éditeurs qui acceptent de prendre le risque d’investir dans la diffusion et la promotion de jeux premium ne sont pas légion – surtout quand ledit jeu traite d’un sujet peu consensuel, comme c’est le cas d’EMMA. Et dans le reste du monde, c’est à peu près la même musique. Nous n’avons pas renoncé à chercher une structure qui pourrait nous aider, mais nous n’avons pas non plus la garantie que nous réussirons à en trouver une.

C’est là un paradoxe : si je suis convaincu qu’il y a un marché pour des jeux comme EMMA, je ne suis pas certain qu’il existe aujourd’hui une boite qui ait la capacité, l’envie et/ou l’audace de nous aider à atteindre ce marché. Parce que cela veut dire dépasser les circuits « traditionnels » de la promotion de jeux vidéo pour aller chercher également un public qui ne joue pas – ou plus. Trouver des moyens de convaincre le lecteur de Télérama, par exemple, d’utiliser son smartphone pour autre chose que la consultation de son fil banque. Réussir à décrocher une chronique sur Europe 1 aussi bien que sur Gamekult. Avoir l’oreille de chroniqueurs culture du Figaro comme celle de Youtubers. Ma sœur n’a plus touché à un jeu vidéo depuis la NES, pourtant nous allons travailler l’accessibilité d’EMMA pour qu’elle n’ait aucun mal à y jouer, et que ça l’intéresse – encore faut-il qu’elle soit au courant de l’existence du jeu (enfin je ne parle pas VRAIMENT de ma sœur, hein, c’est juste pour l’exemple – Bertille, si tu joues pas à mon jeu ça va MAL SE PASSER OK ?).

En bref, je pense qu’EMMA ne pourra vraiment bien fonctionner que si nous arrivons à « déghettoïser » la communication et le marketing autour. Je suis d’accord avec Leigh Alexander : aujourd’hui, il n’est plus nécessaire de s’adresser au public des « gamers », en tout cas pas pour un projet comme le nôtre. Tout le monde pourra jouer à EMMA, et de même, le fait d’y jouer ne fera pas de vous le membre d’une quelconque tribu. Mais après trois décennies de marketing jeux vidéo ultra codifié au point d’exclure (volontairement) toute une partie de la population des destinataires du message pour mieux flatter le cœur de cible, faire passer un message plus inclusif sera délicat. Si nous ne trouvons pas de « publisher » pour nous y aider, nous devrons tenter de le faire nous-mêmes – ce n’est pas impossible, mais il va falloir sérieusement se retrousser les manches. À ce propos, je pense (et je ne suis pas le seul) que les studios indépendants qui partagent le même point de vue auraient tout à gagner à unir leurs efforts dans cette direction. J’espère qu’on aura d’ici quelques mois plus de choses à vous dire sur le sujet, en attendant si vous aussi vous faites des jeux zarbis, faites signe.

Voilà, je vais m’arrêter là pour les frousses. J’aurais pu évoquer aussi le développement (je me languis déjà de débugger le jeu sur les 12841 ratios d’écran Android existants), la concurrence, les 1001 soucis dont on ne se rend compte qu’au launch, les mises à jour d’OS, etc, etc, etc. Et puis pour être sage, il faudrait encore rajouter à cette liste tous les pépins auxquels on ne pense même pas encore mais qu’on ne va pas manquer de découvrir en faisant. Snif.

Développer un jeu est un processus long, délicat et très complexe – donc forcément super effrayant. Mais laissez-moi vous dire une bonne chose. Attendez, je sors ma pipe de vieux briscard… Voilà. À mon sens, c’est EXACTEMENT la raison pour laquelle c’est si intéressant à faire. Sortir de sa zone de confort, prendre des risques, se creuser la tête pour relever le(s) défi(s) que le processus représente… On va en chier, certes, mais on va aussi se sentir sacrément vivants !

C’est quoi, les « Jeux du Réel » ?

Disclaimer : ceci est un TRES GROS POST. Mais bon, depuis le temps que je vous le promets…

Il y a 7 ans, j’ai commencé à travailler sur mon premier “newsgame”. Journaliste de formation et joueur invétéré, il me semblait alors que les deux domaines d’activité qui m’étaient le plus familiers avaient beaucoup de choses à s’apprendre.

D’un côté, le journalisme avait un objectif dont la noblesse m’enchantait : rendre le monde compréhensible au plus grand nombre. Mais après avoir conquis ses lettres de noblesse grâce aux canaux de diffusion médiatiques de masse que sont la presse écrite, la radio et la télévision, il semblait rencontrer des difficultés à trouver sa grammaire sur Internet.

Jusqu’alors, nous ne connaissions en effet qu’un journalisme de discours, linéaire, s’épanouissant dans une logique de broadcast, c’est-à-dire ne fonctionnant que dans un sens : de l’émetteur (le journal, la chaîne…) vers les récepteurs (lecteurs, spectateurs, auditeurs). Or, Internet, ce “tuyau qui marche dans les deux sens”, remettait tout d’un coup en question notre logique du discours, pour la remplacer par une logique de discussion.

Internet est un canal de diffusion naturellement interactif, dans lequel chaque utilisateur peut non seulement recevoir, mais aussi envoyer des informations. Il s’agissait donc, si nous voulions véritablement faire de l’information “avec” Internet – et non pas “sur” Internet – de réfléchir aux nouveaux objets journalistiques que ce canal, avec ses spécificités, permettait d’inventer.

De l’autre côté, j’étais fasciné par la manière dont le jeu vidéo savait se faire comprendre. Bien souvent, un jeu n’a pas beaucoup besoin de s’expliquer – il s’expérimente. Il est un média naturellement interactif, avec lequel le joueur discute pour comprendre à la fois ce qu’il est censé faire et ce qu’on lui raconte.

Un exemple ? Durant votre première partie de Super Mario Bros, vous êtes libre de précipiter votre avatar moustachu dans un des gouffres qui peuplent chaque niveau. Vous en serez pour vos frais, puisque Mario mourra et recommencera sa quête au début dudit niveau. A partir de ce moment, vous, le joueur, mettrez à jour vos connaissances – Dans Super Mario Bros., il faut éviter les précipices. C’est ainsi que fonctionne la discussion ludique : en interagissant avec la “réalité opérationnelle” qu’est le jeu, le joueur acquiert peu à peu du savoir, une perception des règles façonnant le monde qu’il explore.

Mais – à mon grand regret – le monde de Super Mario Bros, avec ses plombiers mangeurs de champignons et ses princesses en détresse sous la coupe de dragons obèses, ne dit pas grand chose du monde qui nous entoure. Pourtant, pour le journaliste que j’étais alors, l’intérêt du jeu comme media était évident. Pas pour traiter de tous les sujets, bien entendu – la plupart se satisfaisaient fort bien d’une présentation sous forme d’histoire linéaire, avec un début, un milieu et une fin. Mais parfois, le jeu était parfaitement indiqué. Par exemple, quand l’actualité se faisait systémique, c’est-à-dire quand de nombreux acteurs étaient impliqués, les décisions des uns pouvant avoir des conséquences variables sur les vies des autres.

Le travail journalistique restait alors le même : décortiquer un sujet, en exposer les rouages, comprendre les causes et les conséquences. Mais le rendu de ce travail, lui, était différent : plutôt que de raconter “ce qui est” (avec toute la part de subjectivité que ça implique), il fallait créer une machine à montrer “ce qui pourrait être”.

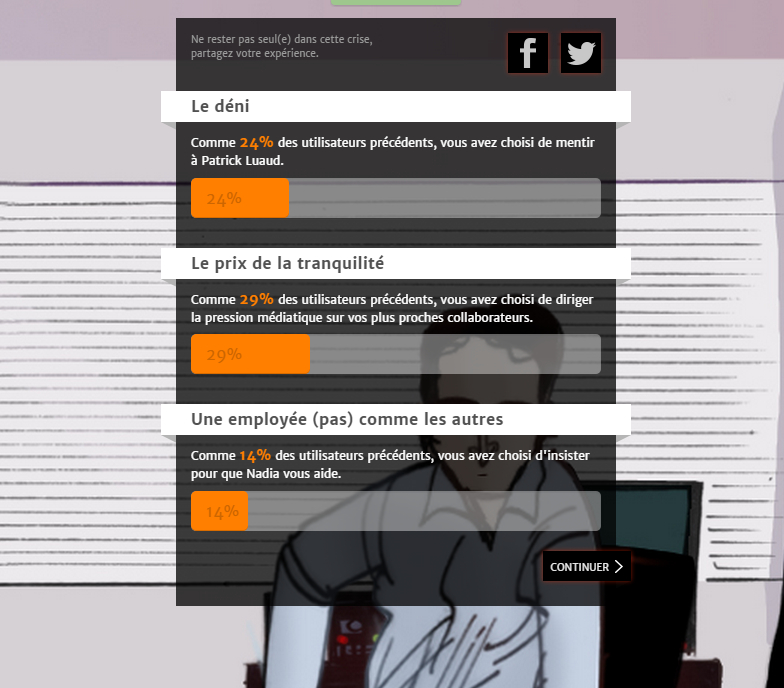

Comme un architecte qui façonne la maquette de son prochain bâtiment, comme un entomologiste qui reproduit dans un terrarium un milieu propice aux fourmis, nous allions, journalistes, construire des simulations de la réalité. Des modèles simplifiés, bien évidemment – c’est de toute façon le lot de toute entreprise journalistique – mais qui fonctionnenraient selon les mêmes règles que celles que nous aurions décelées dans le monde réel. Il ne resterait plus, alors, qu’à lancer un défi au joueur pour l’amener à comprendre en profondeur le sujet traité. “Saurez-vous rétablir l’équilibre budgétaire de la France en décidant des coupes budgétaires et des nouveaux prélèvements à mettre en place ?” “Êtes-vous capable de sortir d’une crise médiatique en prenant les bonnes décisions face à la presse ?” “Pourrez-vous mener une campagne suffisamment tranchante pour gagner la Primaire de la Gauche ?” Les possibilités me semblaient nombreuses, et très enrichissantes pour le public comme pour les journalistes.

Les spécificités du “newsgame design”

Après quelques années de pratique, mon intuition initiale est plutôt confirmée. Oui, le jeu vidéo est, potentiellement, un outil extraordinaire pour raconter des histoires autrement. Oui, on peut faire comprendre sous cette forme des réalités, des mécaniques et des causalités qu’il serait extrêmement fastidieux de transmettre de façon linéaire. Et pour ceux qui se poseraient la question : oui, c’est super compliqué.

Pourquoi ? Parce qu’un objet interactif demande un gros effort à son utilisateur. Quand un journaliste vous raconte une histoire linéaire, vous pouvez, bien entendu, être plus ou moins pris par son récit, en fonction de ses talents de narrateur ou de votre intérêt initial pour le sujet. Mais vous n’avez pas grand chose d’autre à faire que de brancher votre cerveau pour comprendre le propos. Devant un jeu, en revanche, rien ne se passe sans vous – si vous n’interagissez pas, vous ne comprenez pas.

Il s’agit donc, pour le journaliste, de relever deux défis :

- travailler la “mise en scène” (ou le “game design”, pour employer le vocabulaire des créateurs de jeux) de son jeu pour justifier l’effort demandé. Le challenge proposé est-il suffisamment intéressant ? Le joueur va-t-il avoir envie de s’investir dans une partie ? D’aller jusqu’au bout ?

- travailler la transmisison d’informations (une autre problématique de game design). Au terme d’une partie, le joueur aura-t-il compris le système qu’il vient d’explorer par le jeu ? Aura-t-il eu les informations nécessaires, aux moments opportuns, pour faire les liens logiques adéquats ?

Ces deux défis ne sont pas nouveaux, ni spécifiques au design de newsgames – ils se posent dès qu’on décide de créer un jeu vidéo. Mais jouer avec l’information est restrictif. Par exemple, un jeu de divertissement peut se permettre d’être reçu différemment par différents types de joueurs. On peut être diverti par Call of Duty indépendamment du fait qu’on est choqué ou ravi par les valeurs militaristes pro-US que ce jeu porte. Un newsgame, a contrario, a la responsabilité éditoriale des valeurs qu’il transmet. Autre différence : dans un jeu de divertissement, le “fun” passe souvent par l’outrance, quand un newsgame ne peut théoriquement jamais sacrifier le réalisme des situations qu’il propose.

Est-ce à dire que les “news” et le “game” sont difficilement conciliables ? Je ne le crois pas. Nous vivons dans un monde de systèmes, comme le souligne le game designer Eric Zimmerman. Nous ne pouvons plus complètement expliquer ce monde sans donner à explorer des versions simplifiées – donc plus facilement compréhensibles – de ces systèmes. Les journalistes web d’aujourd’hui l’ont compris. De temps en temps, ils sont face à des sujets qu’aucun article ne pourra mieux éclairer qu’un jeu. Et même si “le jeu” ne deviendra bien évidemment jamais l’outil journalistique unique et absolu, il est à l’avenir appelé à être de plus en plus utilisé – notamment à mesure que des journalistes ayant grandi avec les jeux vidéo, et ayant donc cette culture de la narration par les systèmes, arrivent dans les rédactions.

Mais cette constatation en appelle une autre : si les newsgames ont un avenir, celui-ci ne s’écrira qu’à l’intérieur des rédactions. J’ai par le passé plusieurs fois eu l’occasion de collaborer avec des journaux (Le Monde notamment, et plus récemment Libération), pour les aider à concevoir des jeux, ou même leur en fournir “clés en main”. Mais un tel processus de création comporte plusieurs écueils.

D’abord, il est onéreux – plus, en tout cas, que de mobiliser deux ou trois salariés pendant quelques jours. Non pas que je sois grassement payé, je vous rassure, mais une facture de The Pixel Hunt sera toujours plus impressionnante, en tout cas en apparence, que quelques jours de “temps-homme”.

Ensuite, il n’est pas assez flexible. Le calendrier dicté par l’info nécessite bien souvent d’être capable de produire un objet en quelques jours, sous peine d’être périmé. On ne peut pas demander une telle réactivité à un prestataire externe.

Et surtout, il est voué à être éphémère. En apportant l’innovation de l’extérieur, et ce même si j’ai à chaque fois travaillé main dans la main avec des journalistes “maison”, j’étais un obstacle à l’appropriation par les équipes de la forme “newsgame”. J’étais “le mec qui fait des jeux”, bien plus que “le mec qui va nous apprendre à faire des jeux pour qu’on en fasse ensuite quand l’occasion se présentera”.

Aujourd’hui, les choses ont évolué, et si je n’y suis pas pour grand chose, je constate avec plaisir qu’il est devenu naturel pour les journalistes et les développeurs des Décodeurs, la “cellule interactive” du Monde.fr, de réaliser de temps en temps des jeux ou des infographies ludiques pour appuyer leur propos.

Or, chez The Pixel Hunt, nous ne sommes pas un organe de presse – produire des “newsgames” n’a donc, pour nous, pas beaucoup de sens. Nous ne serions pas en mesure de conquérir seuls un public suffisamment important pour que l’affaire soit économiquement intéressante. Nous ne pourrions pas non plus fournir à ce public la diversité et le volume nécessaires à une information de qualité. Et je ne suis pas sûr, à titre personnel, d’avoir envie de produire des jeux dans l’urgence – je tiens à une certaine prise de distance par rapport aux sujets que je traite.

Seulement voilà : depuis 2013, The Pixel Hunt produit des jeux vidéo ayant tous un rapport plus ou moins direct avec le monde qui nous entoure. Alors si ce ne sont pas pour autant des newsgames, que sont-ce ?

Mais au fait, qu’est-ce que vous foutez ?

Ici, un petit point sur le modèle économique de The Pixel Hunt est nécessaire. S’il nous arrive, comme dit plus haut, de travailler pour des titres de presse, nos principaux clients viennent plutôt du monde de l’audiovisuel. Ce sont généralement des sociétés de production qui, ayant réalisé (ou étant en train de le faire) un documentaire, décident d’accompagner celui-ci avec une production sur le web. La piste du jeu leur paraît intéressante, et elles contactent donc notre studio pour que nous imaginions ensemble une proposition. En effet, à ce stade d’un projet, il s’agit souvent de trouver des financements (grâce notamment aux dispositifs d’aides du CNC) et/ou de convaincre des diffuseurs (majoritairement de service public, Arte et France Télévisions en tête) pour que le projet voie le jour. Quand la proposition est validée, nous rentrons en production, et nous sommes rémunérés par la société de production pour ce faire. Ainsi, bien souvent, le résultat du travail de The Pixel Hunt est mis en ligne en même temps qu’est diffusé le documentaire correspondant à la télévision – et tout le monde peut y jouer gratuitement.

Est-ce à dire qu’il est nécessaire, pour apprécier les jeux de The Pixel Hunt, de regarder également le documentaire “parent” ? La plupart du temps, non. En revanche, bien souvent, nous profitons, pour écrire nos scénarios, de l’énorme travail de documentation effectué par la télévision. Nous essayons également de tenir un propos qui, s’il ne doit pas être redondant par rapport à ce qu’on verra à l’antenne, s’inscrit dans la même direction en termes d’exigence, de respect des faits et de point de vue sur le réel. Une manière de répondre à la question “Mais que fabrique The Pixel Hunt ?” pourrait donc être de dire que nous faisons des “jeux documentaires”. Pourtant, cette appellation me pose également un problème.

En effet, elle fait directement référence au cinéma documentaire, un média naturellement linéaire. L’auteur y porte un regard sur le réel, il raconte, avec sa caméra, sa vision des choses. Il y développe son propos, organisant ses arguments dans l’ordre qui lui sied, et nous emmène d’un point A à un point B. Je suis, bien sûr, un grand admirateur de cette démarche. Mais je ne crois pas que la forme vidéoludique la permette – ou plutôt, je pense que quand on fait un jeu vidéo, on s’exprime autrement.

Pour tenter de préciser cette pensée, je me permettrai de citer quelques créateurs de jeux indépendants, qui ont tous produit des opus parlant du réel.

Nina Freeman, game designer de Cibele, un jeu autobiographique sur une histoire d’amour dans un jeu vidéo multijoueurs : “En fait, c’est chiant de s’entendre raconter toujours les mêmes histoires. Ce n’est pas le propos de l’art. L’art devrait parler de tout le monde.”

Ryan Green, auteur de That Dragon, Cancer, un jeu qui parle de la maladie d’un de ses fils : “Quand on commence à voir le monde à travers le filtre des mécaniques qui le composent, et quand on réfléchit à ce qui se passe quand ces mécaniques s’enrayent, je crois qu’on touche du doigt le potentiel des jeux vidéo”.

Richard Hofmeier, créateur de Cart Life, un jeu qui propose d’incarner des travailleurs pauvres : “J’ai regardé beaucoup de Let’s Play de Cart life, sur Youtube. La grande majorité d’entre eux commence de la même façon : par du ridicule. Le joueur plaisante et se moque du personnage qu’il incarne. Seulement, au bout d’un moment, il arrête de parler à la première personne, et se met à utiliser le “je”. Pour moi, toute la magie est là.”

Christine Love, auteure de plusieurs titres qui explorent la complexité des rapports humains : “Pour moi, le truc le plus importante en tant que game designer, c’est d’essayer d’amener les gens à considérer les choses depuis d’autres perspectives que la leur.”

Davey Wreden, co-auteur du méta-jeu The Stanley Parable, qui interroge en permanence le statut du joueur : ”Un jeu peut me secouer un peu, me dire “Hé, regarde, il y a un aspect du monde auquel tu n’avais encore jamais pensé”. Et puis, quand je quitte cette expérience pour retourner dans le “vrai” monde, je suis plus fort, car j’ai eu à affronter un scénario complexe à l’intérieur d’un environnement virtuel”.

Bienvenue aux « Jeux du Réel »

De ces témoignages je dégage plusieurs lignes directrices qui me semblent particulièrement intéressantes :

- Un jeu vidéo peut faire directement référence au réel

- Il peut décrire ce réel en proposant une modélisation crédible de ses mécaniques

- En nous permettant de manipuler cette représentation, le jeu nous amène à adopter un point de vue qui n’est pas habituellement le nôtre

- Cet exercice intellectuel, qui est notamment possible dans le monde du jeu car les conséquences de nos actes n’y sont jamais irréversibles, nous fait grandir

- Cet apprentissage, nous l’emportons avec nous à notre retour dans le réel

Les jeux que propose The Pixel Hunt – mais ce ne sont bien sûr pas les seuls – essaient de suivre autant que possible ces cinq lignes directrices. Pour décrire cette “famille” vidéoludique, je propose le terme “Jeux du Réel”. Et j’ai l’impression que ces dernières années, on voit de plus en plus poindre de tels jeux. En voici une petite sélection, absolument pas exhaustive, tout à fait discutable, mais qui permettra aux curieux de se faire une meilleure idée de ce qu’ils sont.

Papers, Please – un jeu dans lequel vous incarnez un garde-frontière à l’entrée d’un pays qui évoque les républiques socialistes, au début des années 80.

Firewatch – un jeu dans lequel vous êtes Henry, un employé chargé de surveiller un parc national américain et d’alerter en cas d’incendie.

The Beginner’s Guide – un titre très étrange, dans lequel un narrateur vous fait tester une série de jeux supposément créés par un mystérieux développeur qu’il semble beaucoup apprécier.

That Dragon, Cancer, évoqué plus haut.

Cibele, évoqué plus haut.

Cart Life, évoqué plus haut.

https://www.youtube.com/watch?v=lFxeU8swXUc

Sunset, dans lequel vous incarnez une femme de ménage employé par le ministre d’une junte militaire, dans un pays d’Amérique centrale, alors que votre frère est membre de la résistance.

https://www.youtube.com/watch?v=xXxV-lhexic

Her Story, où vous tentez de déterminer ce qui s’est passé dans une affaire d’homicide en regardant les enregistrements vidéo de la principale suspecte, la compagne du défunt.

This War of Mine, un jeu de guerre dans lequel, pour une fois, vous n’incarnez pas un soldat mais des civils tentant de survivre.

Tous ces titres, pour moi, peuvent donc se classer dans la famille des jeux du réel, car à des degrés divers, ils respectent les règles édictées ci-dessus. A ce propos, il est peut-être nécessaire de les développer un peu. Voici donc.

Un jeu vidéo peut faire directement référence au réel

C’est un point de vue qui semble largement partagé dans la communauté (supposée) des “gamers”, les aficionados du jeu vidéo : la réalité serait ennuyeuse, plate, et ne saurait en aucun cas être un terreau assez fertile pour nourrir le scénario d’un jeu vidéo. Alors depuis des décennies, on sauve des princesses, on combat des trolls, on pilote des vaisseaux spatiaux, on incarne des soldats qui peuvent encaisser 1/2 chargeur de kalachnikov sans se vider de leur sang… Et, autant le préciser tout de suite, je n’ai absolument rien contre tout ça. Je comprends que le jeu vidéo s’est rapidement structurée comme une industrie, avec pour but le divertissement. On joue pour se vider la tête, pour s’échapper un peu du quotidien… Autant d’usages qui me paraissent tout à fait sains – pourvu qu’ils ne soient pas les seuls.

Il n’existe en effet pas de règle inaltérable disant que les jeux ne peuvent pas faire référence au réel. C’est un peu le même procès qu’on a fait à la bande dessinée dans les années 60 : on la considérait comme une littérature uniquement dédiée à la jeunesse, fonctionnellement incapable de traiter de sujets “sérieux”. Allez dire ça à Art Spiegelman ou à Joe Sacco.

D’un point de vue tout à fait personnel, j’avoue que j’ai failli arrêter de jouer aux jeux vidéo il y a quelques années, car je ne trouvais pas de titres abordant des sujets qui m’intéressaient. C’est pourquoi j’accueille avec un grand plaisir le développement des jeux du réel – et pourquoi j’aspire à en créer au sein de The Pixel Hunt.

Il est d’ailleurs intéressant de noter que les références au réel des jeux cités ci-dessus ne sont pas toujours complètement assumées. Si Firewatch, par exemple, se passe très clairement dans le Wyoming en 1979 (des éléments de la narration faisant directement référence au contexte politique de l’époque), Papers, Please se joue à la frontière de la mystérieuse Arstotzka, dont il n’est jamais vraiment dit où elle se trouve – la chose est plutôt suggérée par l’esthétique du titre. Sunset adopte une position médiane, puisqu’elle prend pour cadre un pays imaginaire, Anchuria, mais dont il est précisé qu’il se situe quelque part en Amérique centrale. Ces remarques valent pour les références géographiques, mais aussi pour les personnes, les objets culturels évoqués… Elles s’expliquent peut-être par la relative méfiance de certains diffuseurs de jeux vis-à-vis des titres faisant mention d’événements contemporains. Je ne pense cependant pas qu’une référence au réel doivent nécessairement être explicite pour être comprise.

Il peut décrire ce réel en proposant une modélisation crédible de ses mécaniques

Les jeux vidéo sont des objets multimédia, utilisant l’image (réelle ou illustrée), le son, l’animation et mélangeant le tout par l’entremise de l’interactivité. Bien entendu, on peut, dans un jeu, avoir recours à des techniques de “storytelling” classiques, et c’est ce que font certains des exemples cités ci-dessus. Cibele ou That Dragon, Cancer sont des jeux à la narration relativement linéaire, qui ne varie que peu en fonction des actions du joueur – même si, pour Cibele, cela fait partie de son propos. Il ne s’agit donc pas, quand on fait un jeu, d’abandonner complètement la narration linéaire.

Mais la narration par la modélisation est tout de même un vecteur qui, en plus d’être spécifique au jeu, est très puissant. Le système de scoring de Papers, Please, qui conditionne notre revenu de citoyen au nombre de cas qu’on arrive à examiner par jour sans faire d’erreur, nous place sous une pression similaire à celle que connaissaient les petites mains des régimes autoritaires. Le jeu nous pousse à nous déshumaniser pour rester en vie, et il le fait par l’entremise de ses règles. Cart Life ou This War of Mine déploient des stratégies similaires. Her Story, en nous incitant à fouiller dans une base de données de plusieurs centaines de vidéos, nous encourage à adopter l’attitude d’un vrai enquêteur, notant des détails ici et là, confrontant des hypothèses, élaborant des théories et tendant de les corroborer… Firewatch nous confronte à la solitude et à l’introspection en nous abandonnant dans un parc naturel, avec pour seul contact humain notre supérieure hiérarchique, joignable uniquement via une radio portative.

Ce qui, à mon avis, est intéressant pour les game designers, ici, c’est justement d’élaborer cette modélisation du réel. Par quelles règles, par quels principes interactifs, en fixant quels objectifs au joueur vais-je réussir à lui donner à vivre le réel dont je lui parle ? Les contraintes seront forcément plus nombreuses, ou en tout cas d’une nature différente de celles qui se posent quand j’imagine un jeu dans un univers de SF ou d’Heroïc Fantasy. Le problème du réel, c’est que tout en n’étant pas forcément familier, il doit rester plausible. Ainsi, malgré des décors historiquement crédibles et des personnages ayant réellement existé, les Assassin’s Creed ne peuvent pas être qualifiés de “jeux du réel”. Les mécaniques de gameplay qui y sont utilisées (être projeté dans un monde grâce à une machine sophistiquée, sauter du haut des toits, tuer des ennemis à la pelle…) ne sont en aucun cas crédibles.

D’un point de vue personnel, en tant que game designer, je trouve (comme souvent) cette contrainte très propice à la créativité.

En nous permettant de manipuler cette représentation, le jeu nous amène à adopter un point de vue qui n’est pas habituellement le nôtre

Les créateurs de jeux vidéo ont longtemps débattu, et continuent à le faire, sur les techniques les plus efficaces pour provoquer l’immersion du joueur dans le monde. Certains militent en faveur du protagoniste silencieux ou de la représentation à la première personne – en ne montrant pas le héros, ils argumentent que rien ne se dresse entre le joueur et la quête à accomplir. D’autres, au contraire, proposent des héros à la personnalité marquée, que le joueur va devoir aider à accomplir une quête qui leur est personnelle. Mais dans la grande majorité des cas, le héros et le joueur ne sont pas sur un pied d’égalité. Le héros sait sauter et courir sans relâche, porter des tonnes de munitions, piloter les voitures les plus rapides, quand il ne s’agit pas de vaisseaux spatiaux…

Les Jeux du Réel, eux, ne proposent rien d’aussi formidable, et c’est probablement ce qui fait leur force. Car alors, le héros que l’on y incarne – ou plutôt, le personnage – devient incommensurablement plus proche de nous. C’est parce qu’il n’a pas de super-pouvoirs qu’il nous parle, car nous pourrions être lui. Nous ne le sommes pas, bien entendu : je n’ai pas d’enfant en phase terminal de cancer, je n’ai jamais envoyé à un joueur de MMO des photos de moi en soutien-gorge, je ne dormirai pas sous un pont ce soir. Mais je POURRAIS le faire, si je vivais, dans notre monde réel, une autre vie que la mienne. Et si je la vivais, à quoi ressemblerait-elle ? En manipulant la représentation proposée par le jeu du réel, j’en ai un aperçu.

Certains jeux, comme The Beginner’s Guide, vont d’ailleurs un pas plus loin, en faisant du joueur un personnage du jeu à part entière. Dès le début de la partie, le narrateur brise le quatrième mur et vous interpelle : vous êtes là pour discuter avec lui du titre auquel vous êtes en train de jouer – ou plutôt, pour qu’il vous explique la manière dont lui a compris les niveaux que vous avez devant les yeux. Rapidement, une friction s’installe, car on n’est pas obligé de partager l’enthousiasme débridé ou les interprétations alambiquées du narrateur. Mais c’est cette différence entre lui et nous, cette friction, qui rendent l’expérience passionnante.

Cet exercice intellectuel, qui est notamment possible dans le monde du jeu car les conséquences de nos actes n’y sont jamais irréversibles, nous fait grandir

Jouer, c’est prétendre, c’est faire semblant. A quelques rares exceptions près (de l’homme qui se ruine au jeu à celui qui se fait écraser, hypnotisé par Pokemon GO), le joueur n’a jamais à rendre compte dans la vraie vie d’activités conduites dans le cadre d’un jeu. Et la plupart du temps, on sait parfaitement faire la différence entre le monde du jeu et le réel. On se permet donc dans le jeu des choses qu’il serait évidemment hors de question de faire en vrai – quel plaisir de dégommer des hélicoptères de la police au lance-roquettes dans GTA ! Quelle joie de trahir son petit frère alors qu’on lui avait fait miroiter une alliance stratégique lors d’une partie de Risk en famille !

Mais dans les jeux du réel, la transgression de l’autorité ou de la morale n’est pas l’unique moteur. On peut aussi vouloir expérimenter des situations par empathie, par curiosité, pour comprendre d’autres humains sans pour autant prendre leur place “pour de vrai”. Je cite souvent l’exemple de Cobra Club, un jeu qui vous propose d’envoyer à de parfaits étrangers des photos de votre sexe en érection, non sans avoir auparavant travaillé la mise en scène de votre cliché. Je ne pense pas que la curiosité m’aurait, dans la réalité, poussé à prendre des “belfies” pour voir ce que ça fait – entre autres raisons, j’étais assez mal à l’aise à l’idée que les clichés fassent le tour du monde sans que je le sache. Mais jouer à ce jeu m’a donné un aperçu des tenants et des aboutissants de l’activité, en y ajoutant une pincée de burlesque tout à fait bienvenue. J’ose le dire, je me sens plus ouvert d’esprit depuis que j’ai vécu cette expérience, fût-elle purement virtuelle.

Quand Richard Hofmeier a sorti Cart Life, il a essuyé de nombreuses critiques, notamment celle de proposer une expérience de “Tourisme de classe”. N’étant pas lui-même travailleur pauvre, il n’aurait, selon ses détracteurs, pas dû transformer la vie des gens en un jeu vidéo – c’était un manque de respect. Cette critique est, à mon avis, infondée, et ce pour plusieurs raisons. D’abord, elle propose une vision erronée du jeu vidéo – comme si un jeu était forcément trivial, et ridiculisait par sa forme même tout sujet sérieux. Ensuite, elle implique également une vision très réductrice de la création – comme s’il était nécessaire de faire partie d’une catégorie pour tenir un discours sur ladite catégorie (ironie du sort : au moment même où il développait Cart Life, Hofmeier était si pauvre qu’il parvenait tout juste à maintenir un toit au-dessus de sa tête). Mais surtout, les gens qui émettent cette critique passent à côté de la nature même de l’expérience proposée. Un jeu n’est pas la réalité. On n’attrape pas de maladie dans un jeu, on ne s’y fait pas vraiment expulser, on ne meurt pas de faim. On n’oublie jamais qu’on est en train de jouer, et c’est cette distance, cette protection qui nous permettent de retirer quelque chose de positif de l’expérience – si toutefois c’est ce que le game designer nous propose.

Cet apprentissage, nous l’emportons avec nous à notre retour dans le réel

Dans A Theory of Fun, l’éminent game designer Raph Koster avance la thèse que le jeu n’est rien d’autre qu’une façon d’apprendre. Il cite l’exemple des jeunes animaux, notamment les félins, qui passent une grande partie de leur temps à jouer à se battre pour se préparer à la chasse, une fois adultes. Et j’en parlais plus haut, à chaque seconde, face à un jeu vidéo, un joueur met à jour ses connaissances des règles pour devenir meilleur. Koster prétend même que si nous prenons du plaisir à jouer, c’est parce que notre cerveau nous récompense pour notre apprentissage en sécrétant des endorphines. Ainsi, nous sommes naturellement mus par l’envie d’apprendre encore et encore – un avantage comparatif certain dans la course à l’évolution.

Dans les jeux du réel, il me semble que les choses sont un peu différentes. En effet, il est des choses qu’à priori, on ne veut pas apprendre. Est-ce que j’ai vraiment envie, est-ce que je désire vraiment savoir ce que ça fait de voir son enfant être lentement mais irrémédiablement emporté par une tumeur au cerveau, comme dans That Dragon, Cancer ? Devoir tout faire, y compris détrousser un couple de petits vieux, pour survivre en temps de guerre, comme dans This War of Mine, est-ce une perspective réjouissante ? Probablement pas autant que d’aligner les blocs de Tétris ou de ramasser les champignons magiques avec Mario.

Et pourtant, nous savons que ces enseignements empathiques nous enrichissent. On pourrait avancer qu’ils nous préparent pour le moment – le sort nous en garde – où pareille situation nous arrivera. Mais je crois que ce n’est pas la seule motivation que l’on peut avoir. Il me semble également qu’il est dans la nature humaine de chercher à agrandir le champ de ses émotions. Encore faut-il, bien entendu, se sentir suffisamment en confiance pour pouvoir le faire. De la même manière qu’on n’a pas forcément le courage, quand on rentre chez soi après une journée de travail, de regarder un documentaire sur la jungle de Calais, on n’a pas nécessairement la solidité de vivre une expérience qui va nous interpeller dans notre sensibilité. Les Jeux du Réel ne sont pas faciles, en cela qu’ils ne vous proposent pas une évasion, mais bien une introspection.

Cependant, et c’est une des grandes forces du jeu, vivre cette expérience en sachant qu’on ne risque rien de plus qu’un enrichissement de notre humanité peut constituer une motivation suffisante.

Voilà, je pense que je peux conclure ici cette tentative – maintes fois repoussée – de définir ce que sont, pour moi, les Jeux du Réel. Aux quelques-uns qui m’ont lu jusqu’ici, je vous dit moult merci. Et également : ce serait dommage de vous arrêter là ! N’hésitez donc pas à partager vos réactions sur le sujet dans les commentaires de ce post !

Lieve Oma

Le dernier jeu de Florian Veltman, Lieve Oma, vous propose de partir à la chasse aux champignons. Pas les champis magiques qui font grandir Mario, cependant. Plutôt des cèpes qui poussent à l’ombre des arbres dans une forêt aux couleurs d’automne. Vous incarnez un enfant que sa grand-mère a tiré du lit et emmené avec elle – n’ayant plus son agilité d’antan, elle compte sur vous pour la collecte. La confection d’une délicieuse tarte en dépend.

NB : cet article contient des spoilers du jeu, peut-être devriez-vous y jouer d’abord.

Mais rapidement, on comprend que la sortie a également un but moins avoué. Devant les tentatives d’Oma pour engager la conversation, votre personnage se mure dans un silence bougon. Quelque chose le tracasse manifestement, mais il n’est pas prêt à en discuter. La grand-mère ne le presse pas. Avec patience et tendresse, elle compte délicatement l’amener à se confier pour le soulager. Et assistée de son alliée, la paisible forêt, elle y parviendra.

L’univers de Lieve Oma est on ne peut plus zen. L’enfant et sa grand-mère traversent de magnifiques décors, élégamment accompagnés dans leurs déambulations par une douce bande-son. Les mouvements de caméra et le trajet du chemin invitent à la contemplation. Mais, et c’est ce qui m’a vraiment plu, tous ces éléments n’ont dans un premier temps pas suffi a provoquer chez moi, en tant que joueur, une attitude détendue.

Pendant la première partie de la promenade, j’ai demandé à mon personnage de s’agiter en tous sens, la touche « ctrl » (qui permet de courir) enfoncée. Au tout début, j’étais excité par la perspective de trouver le plus de champignons possible. Il m’est toutefois rapidement apparu que ceux-ci n’étaient pas si nombreux, et que parcourir les sous-bois bordant le chemin de fond en comble ne servirait pas à grand-chose de ce côté-là. Mais j’ai continué à gesticuler, m’éloignant de ma grand-mère pour mieux la retrouver ensuite.

Pourquoi ? En réfléchissant à cette question, j’ai réalisé, en cours de partie, que c’est l’histoire racontée qui provoquait en moi cette réaction. La tension, la résistance de l’enfant à se confier me faisaient redouter le pire. En tant que joueur, je ne savais rien de son secret, mais (et ?) son poids me tourmentait au point de m’interdire de tenir en place – et d’affronter la présence inquisitrice d’Oma, aussi bienveillante soit-elle. Alors, je réagissais de la seule façon possible : je courais, je gambadais… ou plus exactement, je fuyais. Comme font les enfant en pareilles circonstances.

De tout ça, je ne me suis rendu compte qu’un peu plus tard – alors qu’Oma et l’enfant ont enfin la fameuse conversation. Tout d’un coup, naturellement, je m’étais mis à déplacer mon personnage à la même vitesse que son aïeule, prenant même du plaisir à constater que, du haut de ses petites jambes, il avançait un poil moins vite qu’elle. Alors qu’il livrait la raison de ses tracas, et que la grand-mère tentait du mieux possible de l’apaiser, j’avais, inconsciemment, modifié en profondeur ma façon de jouer. Délivré du poids de mon secret, celui-là même que je cherchais à oublier en fouillant les recoins de la carte frénétiquement, j’avais fini par me laisser apaiser. J’avais atteint l’état de détente que le jeu me suggérait depuis son début mais que mon esprit troublé ne me permettait pas.

Alors que le jeu progresse, les passages où l’enfant est accompagné de sa grand-mère alternent avec d’autres. Cette fois, l’enfant, qui a grandi, marche seul dans le même décor. La saison a également changé : nous ne sommes plus en automne mais en hiver. On se prend d’abord à imaginer que la grand-mère n’est plus, et que cette seconde promenade est un pèlerinage en mémoire de la première. Soudain, le téléphone vibre. C’est Oma, toujours aimante, toujours attentionnée, qui s’inquiète de ne pas avoir de vos nouvelles. Sans que ce soit dit directement, on sent immédiatement que l’adulte que vous êtes devenu n’a plus besoin de l’avoir physiquement à ses côtés. Grâce à elle, il peut désormais affronter seul ses problème, riche des armes affectives dont elle l’a doté. C’est dans ces niveaux que j’ai, naturellement, le plus pris mon temps, laissant mon esprit vagabonder à mes propres préoccupations.

Les champignons ne sont plus là non plus. Eux non plus ne sont plus utiles. Votre grand-mère vous a fait le plus beau des cadeaux : elle vous a donné la force de grandir.

Les meilleurs jeux du réel de 2015 (2 sur 2)

La première partie de ce best-of est ici.

Comme promis – et à l’heure, en plus ! – voici donc la seconde partie de mon best of 2015 des jeux du réel. Si vous en avez vu passer d’autres qui vous ont plu, n’hésitez pas à m’en faire part dans les commentaires !

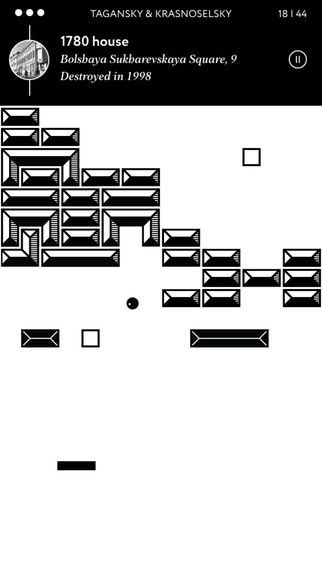

6) Archanoid

La plupart du temps, je n’accorde pas beaucoup de crédit aux newsgames qui se basent sur des gameplays existant en changeant juste les graphismes. Il me semble qu’on n’apprend pas grand chose sur le programme fiscal de Georges W Bush en jouant à Tax Invaders, et j’ai été plus affligé qu’autre chose en voyant le Washington Post lancer Floppy Candidate, un clone de Flappy Bird à la sauce présidentielle. Mais toute règle a ses exceptions, et Archanoid en est une.

Archanoid, un jeu des russes de Meduza project, est à première vue un simple clone du mythique Arcanoïd (qui était lui-même une resucée du Breakout d’Atari). Les règles, vous les connaissez : vous dirigez une plate-forme au bas de l’écran, sur laquelle vous devez faire rebondir une balle pour détruire des briques. Sauf qu’ici, chacune des 500 briques composant les 10 niveaux du jeu a une histoire bien particulière…

C’est qu’Archanoid est en fait un jeu qui parle de la destruction de la ville de Moscou, entre 1992 et aujourd’hui. Sous la mandature de deux maires peu scrupuleux, c’est en effet un demi-millier de bâtiments chargés d’histoire qui ont été rasés pour laisser place à des centres commerciaux, complexes d’appartements et autres. Systématiquement, les considérations historiques et architecturales n’ont pas pesé lourd devant les « wrecking ball » des promoteurs ambitieux.

L’idée du « casse-briques » n’aura donc jamais été aussi appropriée. Au fur et à mesure que vous détruisez les amas de pixels, vous voyez s’afficher des informations (textes et photos d’époque) sur les demeures anciennes, les marchés, les maisons d’artistes que vous avez réduits en poussière. Et si vous vous débrouillez bien, vous pourrez remporter le badge « bulldozer », qui saluera la performance : vous aussi, vous aurez su faire table rase de ces 500 vieilleries… Et empocher, comme les maires Luzhkov et Sobyanin, quelques roubles en pots-de-vin au passage.

Archanoid est donc un bel exemple de rhétorique procédurale : un jeu dans lequel on vous fait détruire pour attirer votre attention sur la nécessité de conserver.

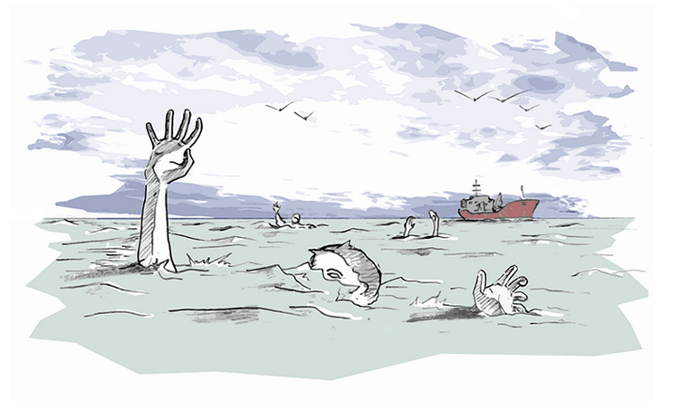

7) Les jeux sur les réfugiés et migrants

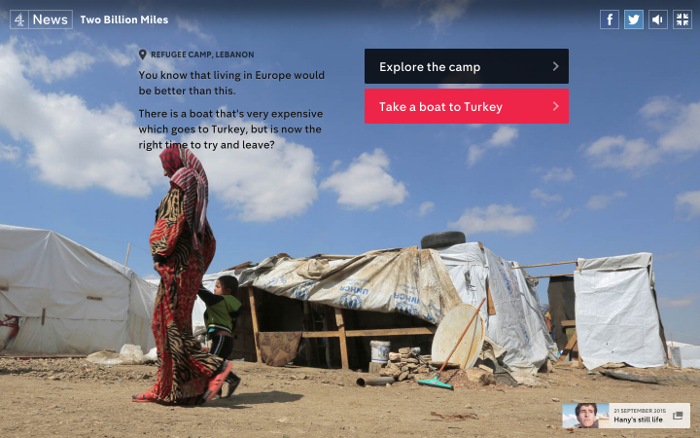

En 2015, plus d’un million de personnes sont arrivées illégalement en Europe, et des dizaines de milliers d’autres ont péri en chemin. Plusieurs média ont choisi de raconter l’histoire de ces hommes et de ces femmes via des jeux vidéo. L’année dernière déjà, le Guardian proposait The Refugee Challenge, et cette année, ce sont la BBC et Channel 4 qui ont développé leur propre newsgame sur le sujet.

Avec Syrian Journey: Choose your own escape route, la BBC s’est concentrée sur le sort des migrants syriens. Dans cet histoire « dont vous êtes le héros », composée uniquement d’illustrations (aucune prise de vue réelle), vous devez prendre une série de décisions pour atteindre l’Europe. Vaut-il mieux voyager sur terre ou sur mer ? Passer par l’Egypte ou la Turquie ? Et qui va payer le passeur ? Chaque décision aura ses conséquences, souvent abruptes et violentes. Une fois la partie terminée, les journalistes de la BBC proposent au joueur une série de témoignages recueillis auprès de véritables réfugiés syriens, dans lesquels ils racontent leur périple, mais aussi les objets qu’ils ont tant bien que mal emmenés avec eux, leurs rêves, leurs espoirs…

D’un point de vue esthétique, Two Billion Miles est l’exact oppose du jeu de la BBC. Ce titre de Channel 4 est en effet composé exclusivement de vidéos et de photos. D’autre part, c’est cette fois dans la peau d’un Erythréen fuyant l’instabilité politique de son pays que vous êtes projeté. Un voyage long de plusieurs milliers de kilomètres (à eux tous, les migrants ayant déposé une demande d’asile en Europe auraient parcouru plus de 2 milliards de miles, d’où le titre du jeu) et parsemé de dangers. Une fois encore, le gameplay se limite à des choix faisant progresser la narration, et on pourra d’ailleurs regretter la quasi-absence d’éléments de contextualisation du propos. La tentative de rendre palpables la longueur et la difficulté de l’exode vécu par ces hommes, femmes et enfants est néanmoins louable.

Mais personnellement, le jeu sur ce sujet qui m’a le plus interpellé n’est pas l’œuvre d’un média. Créé par deux Français, Passengers a été réalisé en trois jours cet été, à l’occasion de la 33ème édition de la Ludum Dare, la plus connue des « game jams » (concours de création de jeux avec un temps limité et une contrainte de thème). Pour cette itération, les participants devaient respecter l’obligation suivante : « You are the monster ». Passengers vous met donc dans la peau d’un passeur vivant du transport de migrants en Méditerrannée. Après avoir acheté un bateau, vous allez devoir le remplir. Vous voici donc à décider de qui vous prendrez à bord. Chaque candidat vous livre des informations sur lui (ou elle) : son âge, son origine, la raison de son voyage… et aussi la somme d’argent à sa disposition.

Comme le confie François, un des game designers, dans un très intéressant post-mortem, Passengers ne porte sur vous aucun jugement moral. Il se contente d’appliquer des règles, et si vous refusez de vous y plier – notamment en optimisant au maximum chaque traversée -, vous risquez fort de perdre la partie. Tout l’intérêt de ce jeu ne se situe pas dans ce qu’il vous dit, mais dans ce qui se passe dans votre tête quand vous y jouez. Les questions que vous vous posez, la manière dont vous les arbitrez, le goût qui reste dans votre bouche après une partie… Tout ça fait de Passengers, malgré ses graphismes en pixel art minimaliste, un excellent jeu du réel.

8) Les jeux des étudiants en 1ère année de l’ENJMIN

Je sais pas ce qu’ils bouffent, à la cantine de l’ENJMIN (l’école de jeux vidéo basée à Angoulême), mais ça doit être costaud. Jugez plutôt : en 2015, parmi les projets des étudiants de première année (qui sont censés être jeunes et insouciants, donc…), il y avait notamment :

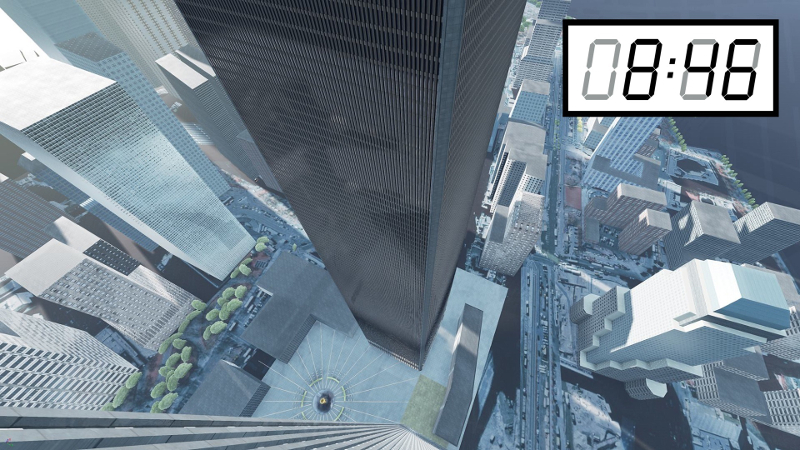

- [8 :46], un jeu en réalité virtuelle dans lequel on incarne une victime du 11 septembre

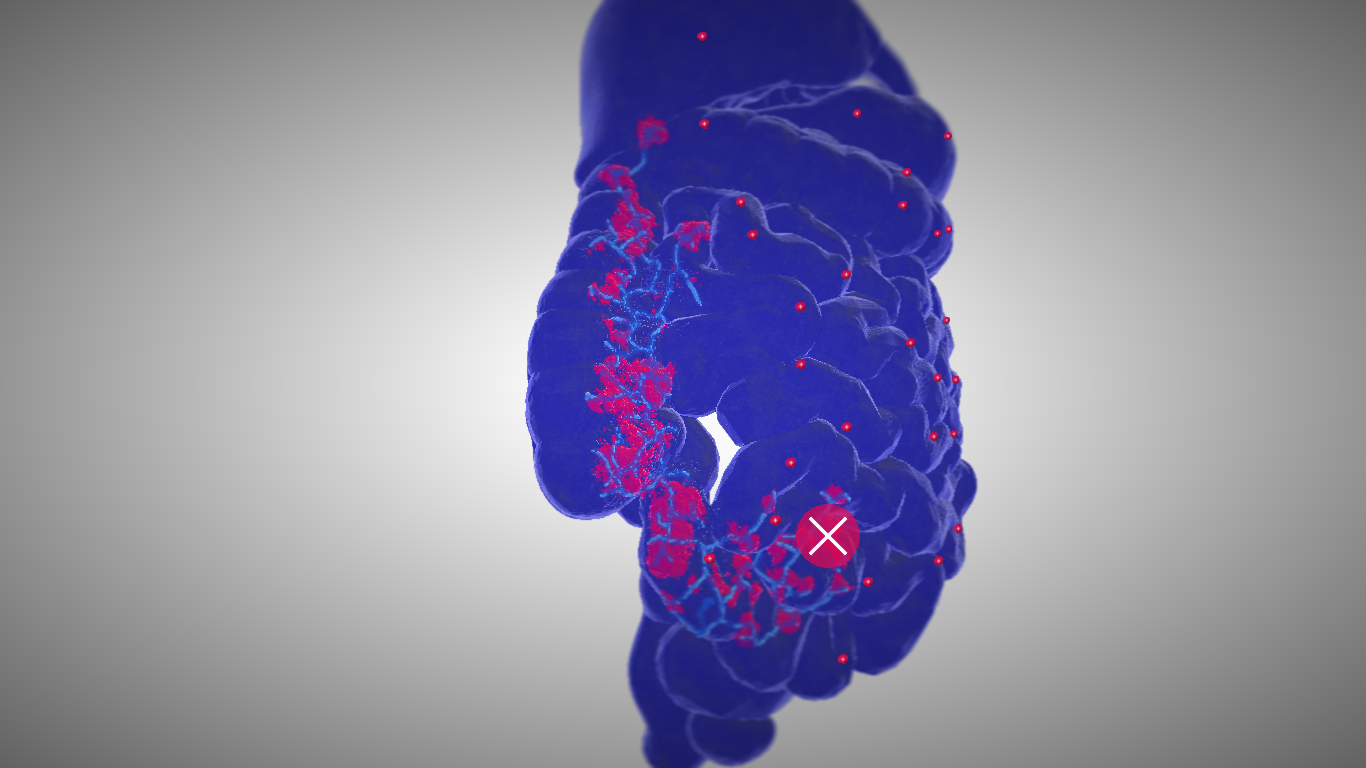

- Apoptosis, un jeu narratif dans lequel on incarne une tumeur cancéreuse

La grosse ambiance, quoi. Enfin, d’un point de vue personnel, ça m’a ravi. Non que j’aie été, a priori, parfaitement à l’aise avec l’une ou l’autre de ces deux idées – le pitch de [8 :46] m’a même franchement laissé perplexe. Mais je préfèrerais toujours que de jeunes créateurs s’aventurent sur des sujets comme ceux-là plutôt que de pondre un énième clone de Portal « with a twist ».

J’ai donc interviewé Anthony Krafft, le game designer de [8 :46] et François Rizzo, à l’origine d’Apoptosis – j’avais envie qu’ils m’expliquent leur démarche, leurs objectifs, leur ressenti… J’ai été impressionné par leur maturité, leur niveau de réflexion sur leur travail. J’ai vraiment eu l’impression, que ce soit en les écoutant ou en jouant aux jeux, qu’ils partageaient un désir de parler du monde réel avec le jeu vidéo – leur présence dans ce best of est donc plus que méritée.

9) A Series of gunshots

Pippin Barr, en plus d’avoir l’un des noms les plus improbables que je connaisse, est connu dans le monde du jeu vidéo expérimental comme un game designer minimaliste. Et A Series of gunshots risque fort de conforter cette réputation. Elle est tout à son honneur, surtout quand on constate le niveau d’émotion et de réflexion qu’il arrive à provoquer chez le joueur avec une telle économie de moyens.

Je tiens à préciser que vous feriez peut-être mieux de jouer à ASOG avant de lire les lignes qui suivent, mais vous n’avez peut-être pas le temps. En voici donc une description : chaque partie se déroule de la même façon. L’un après l’autre, cinq décors tirés au hasard apparaissent à l’écran. Ils sont simples mais plutôt beaux, et composés en noir et blanc. Et puis rien ne se passe… tant que vous n’appuyez pas sur une touche du clavier. N’importe laquelle. Ce faisant, vous allez déclencher une fusillade. Mais des coups de feu qui seront tirés, vous ne percevrez rien ou presque : seulement une fenêtre qui s’éclaire, et une détonation qui résonne. Et puis, au bout d’un instant, le décor disparaît pour laisser place à un autre. Et à votre angoisse de faire s’allumer à nouveau une fenêtre anonyme.

Comme toute œuvre culturelle, ASOG s’écrit dans un contexte particulier. Aux Etats-Unis, les armes à feu sont omniprésentes : en 2015, plus de 12000 personnes ont été tuées par balles. Cela semble moins vrai en France, mais les attentats de janvier, puis de novembre, donnent aujourd’hui à toute scène de tir en zone urbaine une teinte particulièrement sinistre. Ce qui, longtemps, ne relevait pour le public européen que du vocabulaire d’Hollywood (ou des jeux vidéo), a changé de consistance. Et le malaise qu’on ressent – que j’ai ressenti, en tout cas – en jouant à ASOG souligne parfaitement ce constat.

Mais de l’aveu de Pippin Barr lui-même, ASOG se veut d’abord une réflexion sur le fait de manier une arme à feu dans les jeux vidéo. Après des années passées à multiplier les « headshots », Pippin a atteint l’overdose. Il fait, comme beaucoup de monde, le constat que cette activité prend beaucoup trop de place dans le paysage vidéoludique. Non, tirer sur tout ce qui bouge n’est pas l’activité la plus cool du monde. Non, faire de l’utilisation d’armes à feu l’élément principal d’un nombre incalculable de jeux n’est pas le meilleur service qu’on puisse rendre au média. « Enfin, c’est « juste » des jeux » lui opposeront, agacés, ceux qui refusent de considérer cette activité comme autre chose qu’un simple divertissement. Mais quand l’actualité donne à ces « simples jeux » une résonnance particulière, glaçante comme une détonation de kalachnikov, c’est peut-être l’occasion de revoir un peu ses préjugés ?

10) Cibele

Avant de vous parler de cette dernière entrée de l’année, j’ai une confession à vous faire. Deux, en fait. La première, c’est qu’en 1997, j’étais un affreux piratin informatique. J’avais installé Napster, et grâce à une connexion en 56K du feu de dieu (via Libertysurf), il ne me fallait qu’une heure environ pour télécharger des morceaux à la valeur inestimable (I Won’t be home for Christmas de Blink 182, par exemple – ne me jugez pas). La seconde, c’est qu’en attendant que ma musique d’ado boutonneux se downloade, je chattais avec de parfaits inconnus au débit tout aussi approximatif que le mien. L’une de ces inconnues habitait quelque part dans le Wisconsin, elle riait à mes blagues, et, le croirez-vous, elle me confia, une fois que nous avions appris à nous connaître, qu’elle m’imaginait très beau garçon. La romance dura quoi ? Trois heures, quatre peut-être – mon record, à l’époque – et toute virtuelle qu’elle soit, elle me laisse encore aujourd’hui un souvenir doux et intense à la fois. J’étais tombé amoureux via Internet.

C’est exactement le sujet de Cibele, un jeu autobiographique signé Nina Freeman. L’action se déroule en 2009, et à la différence de la mienne, son idylle a pour toile de fond un jeu vidéo massivement multijoueur. L’interface de Cibele reproduit donc un bureau d’ordinateur, avec ses fichiers mal rangés et ses raccourcis vers divers programmes. A chaque début de chapitre, vous pouvez donc fouiner un peu dans les dossiers de Nina, pour avoir des éléments de contexte sur ce qui se passe : photos, fichiers texte, emails… Vous voilà plongés dans son intimité numérique.

Et puis tôt ou tard, vous finissez par lancer une partie de Valteria, un jeu somme toute pas passionnant, dans lequel l’activité principale se résume à éclater la tronche de tout un tas de créatures. Mais l’important n’est pas ce que vous faites, c’est plutôt avec qui. En l’occurrence, Blake, un jeune homme habitant la côte ouest des USA (alors que Nina vit à New-York). Vous l’avez rencontré dans Valteria, et depuis quelques semaines, vous délaissez tous deux les autres membres de votre guilde de joueurs pour ne passer du temps qu’ensemble. Au fil de la partie, vous allez devenir de plus en plus intimes. Jusqu’à quel point ? A vous de le découvrir.

Tout dans Cibele pue le vécu : l’écriture, la situation, la gradation dans la relation… D’ailleurs, chaque chapitre du jeu s’ouvre et se ferme par une séquence vidéo, dans laquelle Nina Freeman – la développeuse – interprète Nina – la joueuse. Mais même si Cibele est autobiographique, on sent que l’auteure a pu produire le jeu parce qu’elle avait évolué. Elle n’est plus la Nina de 2009, et elle est capable de porter sur elle-même un regard critique, quoique toujours bienveillant.

Je ne devrais sûrement pas vous le dire, mais en jouant à Cibele, je suis à nouveau un peu tombé amoureux. De Nina, bien sûr, mais aussi d’un souvenir. Celui de cette époque étrange où je découvrais internet, ses possibilités, sa promesse incroyable de me connecter avec des humains aux quatre coins de la planète. Tenez, sans Internet, je n’aurais pas lu le « best of 2015 » d’Oscar Barda, où j’ai découvert Cibele. Sans Internet, je n’aurais joué à aucun de ces jeux du réel que je vous ai présentés ici.

Internet, même si parfois tu es énervant, je t’aime.

Les meilleurs jeux du réel de 2015 (1 sur 2)

Bim, bam, boum, comme chaque année, voici le retour du best of que vous attendez tous. Non, il ne s’agit pas des meilleures déclarations de Nadine Morano, il y en aurait bien trop. Voici plutôt les 10 jeux du réel qui ont le plus retenu mon attention en 2015. Enfin, disons plutôt les cinq premiers – la suite est ici !

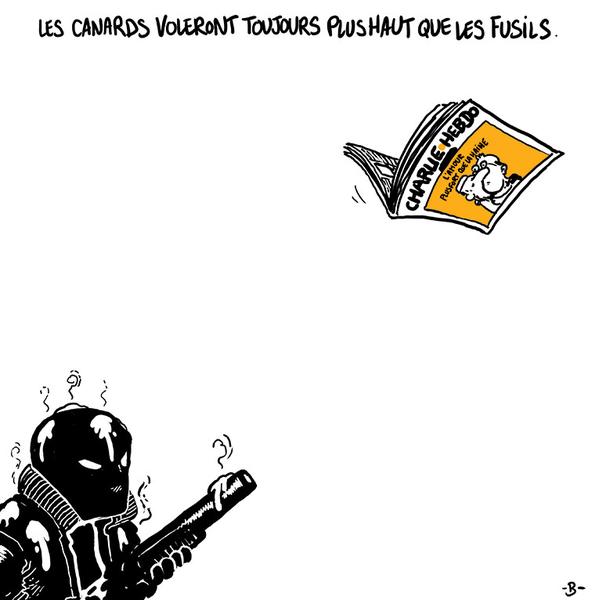

1) Les canards voleront toujours plus haut

Dans les heures sombres qui ont immédiatement suivi l’attaque des frères Kouachi contre la rédaction de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, j’ai – comme pas mal de monde, j’imagine – passé des heures sur les réseaux sociaux. J’y ai vu s’afficher beaucoup de messages : des tristes, des déprimants, des sinistres, des haineux, des grinçants… Et puis au bout de quelques heures – le jeudi 8, il me semble – ce lien est apparu.

Les Canards voleront toujours plus haut est sans nul doute, le premier jeu vidéo à s’être emparé du sujet. Ce n’est pas le seul – quelques jours plus tard, une “Charlie jam” a même été organisée. Mais alors que je commençais à peine à saisir toute l’horreur de la situation, jouer à LCVTPH a été, pour moi, un vrai moment de lumière dans la nuit.

Le jeu, une version rebidouillée du classique Duck Hunt intégrant un dessin de Boulet, est minimaliste. Tout repose sur une idée de game design à la fois très simple et en parfait accord avec le propos porté. C’est un resplendissant exemple de “jeu éditorial”, conçu pour faire passer un message clair qui se comprend en quelques secondes et reste en tête longtemps.

Aujourd’hui, après les attentats du 13 novembre et les mesures apportées par le gouvernement en réponse, rejouer à ce jeu me rend triste. J’ai l’impression qu’en fait de voler haut, on aurait plutôt tendance à s’enfoncer. Mais LCVTPH reste un des plus beaux hommages que j’aie vus aux membres de la rédaction de Charlie et à celles et ceux qui sont mort avec eux.

2) The Family Farmer

Même avec une formation de journaliste, il y a des pressions auxquelles il est impossible de résister. Quand Martine, ma voisine d’en face, m’a demandé de parler de The Family Farmer, j’ai su que je n’allais pas pouvoir y couper. C’est que ça peut avoir sacrément mauvais caractère, une Charollaise de 700 kilos.

The Family Farmer est donc à la fois un documentaire et un jeu vidéo. Dans le docu, fruit du boulot de Rotating Planet, on part à la rencontre de fermiers canadiens ayant décidé de transformer leur exploitation agricole pour la rendre plus responsable et durable. Faire du bio, protéger l’environnement, se bastonner contre les énormes « corporate farms »… la vie de ces agriculteurs est riche en défis, et leur existence même sans cesse remise en question. Pourtant, ils semblent heureux et surmotivés.

Dans le jeu du même nom, sans surprise, c’est à nous de nous glisser dans les bottes de ces fermiers. Pour arriver au terme des 14 tours que dure une partie, il va falloir prendre les meilleures décisions possibles. Va-t-on cultiver des légumes ou élever des animaux ? Si le tracteur tombe en panne, en achète-t-on un autre, ou le remplace-t-on par des chevaux ? Comment faire pour faire revenir les truites dans le ruisseau qui traverse la propriété ? Et surtout, comment éviter la banqueroute ou le surmenage ?

On commence une partie avec les meilleures intentions du monde, mais tour après tour, les contraintes s’accumulent et les possibilités s’amenuisent. Comme dans l’excellent Spent, chaque choix est ponctué d’une information réelle, qui nous explique pourquoi le jeu nous sanctionne – ou, plus rarement, nous récompense. Et toujours comme dans Spent, arriver à terminer une partie sans perdre prématurément est une gageure. Mais on en sort plus convaincu que jamais que ce sont ces fermiers, plutôt que leurs homologues productivistes, qui sont dans le vrai. Comme dit Martine, « L’agriculture raisonnée, c’est vachement dur, mais ça veau le coup » (un conseil, pour votre santé, riez à cette blague – ça a TRES mauvais caractère, une Charollaise).

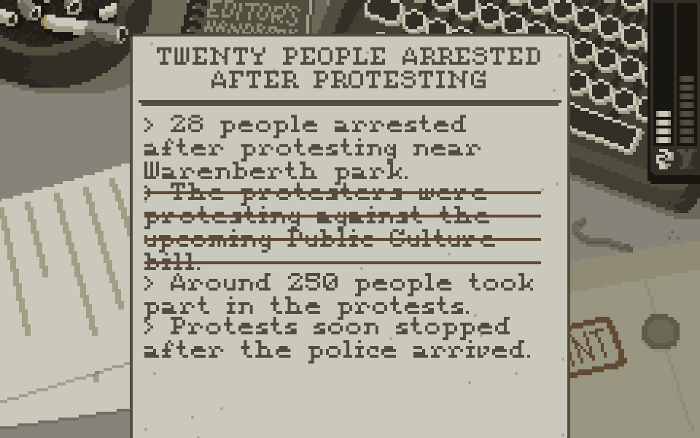

3) The Westport Independent

A quoi reconnaît-on un créateur de jeux vidéo qui marque son époque ? De nombreux critères peuvent être pris en compte, mais l’un des moins contestables est sa capacité à faire des émules. Du coup, en regardant The Westport Independent, on peut probablement en conclure que Lucas Pope fait partie du club.

Pour ceux qui ne suivent pas, Lucas Pope est le créateur de Papers, Please, un étrange simulateur vous mettant à la place d’un garde-barrière à la frontière de la très dystopique Arstotzka. Sorti en 2014, Papers, Please est un des gros succès récents du jeu vidéo indépendant, et il lègue à The Westport Independent son esthétique pixellisée, sa thématique originale et son gameplay « de travailleur de bureau ».

Car dans TWI, vous allez encore passer votre partie les fesses vissées à une chaise. Vous voici, cette fois, rédacteur en chef d’un journal dans un pays tout aussi fictif qu’Arstotzka, alors qu’un groupe politique, se faisant appeler « les Loyalistes », vient d’arriver au pouvoir. Rapidement, vous comprenez que ces dirigeants voient la liberté de la presse d’un mauvais œil. Pour museler toute opposition, ils s’apprêtent à faire passer une loi contrôlant strictement tout ce qui peut être publié dans le pays. Parmi vos journalistes, certains sont de fervents supporters du pouvoir en place – d’autres, au contraire, s’en méfient, voire le critiquent ouvertement.

Et vous, dans tout ça, qu’allez-vous faire ? Accéder aux requêtes des Loyalistes, qui vous demandent de censurer toute info pouvant faire du tort à l’image du pays ? Donner du grain à moudre aux rebelles, en braquant les projecteurs sur des infos que l’autorité préfèrerait brosser sous le tapis ? Ou divertir le peuple avec des infos à la trivialité insondable ? Il y a fort à parier que, quels que soient vos choix, vous deviez à un moment ou à un autre en affronter les conséquences…

Finalement, plus encore que de Papers, please, TWI s’inspire de The Republia Times, un jeu web signé… Lucas Pope, dans lequel vous deviez, déjà, vous prendre pour un rédacteur en chef. En même temps, quitte à se choisir une muse, les développeurs de Double Zero One Zero auraient pu plus mal tomber. La version alpha de leur TWI, disponible sur leur site officiel, est déjà très chouette. La version finale ne devrait plus tarder.

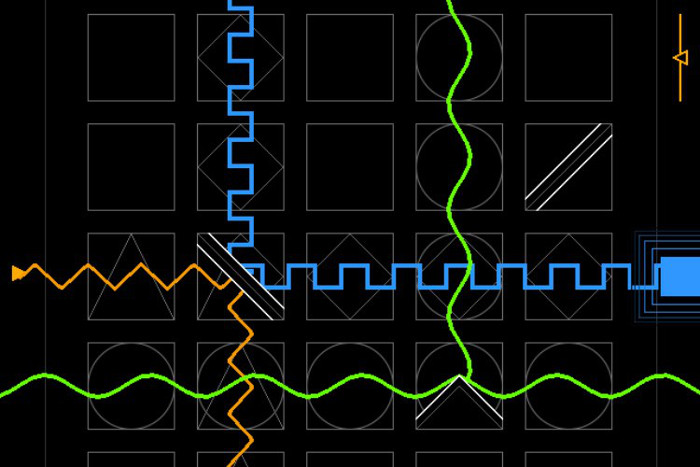

4) Touchtone

Ça ne vous aura probablement pas échappé, « surveillance » fut un des mots-clés de l’année 2015. Aux Etats-Unis, en France… ou encore en Chine, les gouvernements tentent d’écouter ce qui se dit sur le net. Objectifs affichés : démasquer les terroristes, assurer la sécurité des citoyens, contrer les menaces à la sécurité de l’Etat. Mais qui détermine ce qu’est une menace ? Dans Touchtone, c’est vous.

Ce jeu commence en effet sur un ton un peu burlesque. Une agence de renseignement vous propose en effet de l’aider dans sa tâche gargantuesque. Vous n’êtes pas un hacker ? Aucun souci : le processus de cryptanalyse a été adapté en jeu vidéo, pour le rendre accessible aux novices comme vous. Vous aurez l’impression de jouer à un simple « puzzle game », en faisant rebondir des rayons lumineux sur des surfaces aux angles divers pour les guider jusqu’à des points précis.

Mais cette activité d’apparence triviale vous permettra en fait de pirater des SMS et mails échangés par vos concitoyens. Ensuite, si vous débusquez un truc louche, vous n’aurez qu’à le reporter à vos supérieurs. Mais comme vous allez vite vous en rendre compte, vos nouveaux employeurs ont une idée bien à eux de ce qui est dangereux. Des traders sur le point de refourguer des placements pourris ? Laissons ces businessmen tranquilles. Des jeunes qui planifient une sortie et prévoient d’apporter quelque chose à fumer ? Les activités liées au trafic de drogue doivent être prises au sérieux. Et rapidement, votre coordinateur vous assigne un individu à surveiller de très près. Pensez donc : il est musulman, et d’origine iranienne qui plus est.

Les jeux un tant soit peu politiques, abordant des sujets grinçants, sont très rares sur iOs, notamment à cause de l’attitude scandaleuse d’Apple à leur égard. Touchtone n’en est que plus précieux. Bien planqué derrière ses airs de puzzle game crétin (qui a dit « Candy Crush » ?), il réunit en fait le propos d’un Blackbar, le double niveau de lecture d’un Device 6 et un sujet contemporain. Que demande l’i-Peuple ?

S’il fallait faire une critique à Touchtone, elle porterait probablement sur le game design des puzzles lui-même. Les développeurs, Mikengreg, se sont fait connaître avec Solipskier, un jeu de ski 100% arcade super fun à jouer. On les sent un peu moins à l’aise sur ce type de gameplay moins frénétique : les énigmes manquent de variété, la gradation de la difficulté n’est pas parfaite… Mais rendons-leur néanmoins hommage pour avoir réussi à produire un jeu avec un vrai propos sans se faire censurer par la marque à la pomme. Si vous avez un iPhone et marre de tuer des cochons avec des oiseaux… c’est par là !

5) Life is Strange

Qui n’a pas entendu parler du dernier jeu de DontNod ? Comparativement aux autres lauréats de cette sélection, Life is Strange est un mastodonte : budget de plusieurs millions d’euros, éditeur de renom (Square Enix), sortie sur PC et principales consoles de salon… On n’est pas au royaume des AAA, les méga-blockbuster type Fifa ou GTA V, mais il s’agit tout de même d’un gros jeu commercial. S’il figure dans cette sélection, c’est pour deux raisons : d’abord parce que son scénario est très ancré dans le réel, et ensuite car il n’aurait jamais dû voir le jour.

Dans LiS, vous incarnez donc Maxine Caulfield, panoplie d’ado en bandoulière : timidement jolie, légèrement voutée, complètement paumée. Alors que vous êtes de retour dans la ville de votre enfance, vous assistez au meurtre d’une ancienne amie, et le choc déclenche chez vous le pouvoir de remonter le temps de quelques instants. C’est le début de votre périple, à la recherche d’un sens à donner à votre jeune existence, sur fond de fin du monde.

Ce scénario, cliché comme peut l’être l’adolescence, est très agréable à jouer, tout à fait dans la veine du cinéma américain indépendant que l’on voit chaque année en compétition au festival de Sundance. Si l’on oublie l’incongru pouvoir de Maxine, nous voilà plongé dans une tranche de vie délicieusement aigre-douce, contemporaine et intemporelle à la fois. Et en poussant un peu, on pourrait même voir dans cette capacité à perpétuellement revenir sur ses choix une métaphore du difficile apprentissage des responsabilités.

Mais surtout, donc, LiS a failli ne jamais voir le jour. Ce genre de jeux ne peut exister sans l’apport (financier, entre autres), d’un éditeur. Or, quand DontNod a commencé à les démarcher, les portes se sont une à une fermées devant le studio français. Trop osé techniquement ? Trop onéreux ? Rien de tout ça : en fait, personne ne voulait d’un héros féminin. En 2015. De l’aveu même des intéressés, Square Enix fut le seul éditeur à accepter Maxine comme elle était.

Pour que les jeux vidéo deviennent vraiment des jeux du réel, il faudrait peut-être qu’ils commencent par accepter de représenter un peu mieux (voire un peu tout court) les femmes, soit à vue de nez 50% de la population mondiale (et environ 45% des joueurs), non ?

Pour la suite de ce best of, c’est par ici !

Dans Apoptosis, le cancer, c’est vous.

Il est des jeux qui vous prennent aux tripes, littéralement. Apoptosis est l’histoire d’un patient atteint d’un cancer des intestins, et vous êtes ce cancer. Plus vous proliférez, plus vous apprenez de choses sur votre victime, par la voix de sa petite amie, spectatrice impuissante des ravages de la maladie. La conclusion, qui arrive en à peu près dix minutes, ne sera atteinte que si vous vous répandez partout. Vous êtes mal à l’aise avec ces règles du jeu ? Ca tombe bien, c’était un des objectif du game designer, François, que j’ai interviewé pour qu’il nous parle du projet.

Bonjour François. Peux-tu nous dire dans quel contexte le projet Apoptosis a vu le jour ?

Il s’agit d’un projet de fin de première année réalisé en 3 mois à l’Enjmin. Les projets démarrent en avril et sont présentés en public fin juin chaque année. Une personne du public, ne connaissant rien du jeu, vient jouer sur scène et dispose de 10 minutes pour découvrir de quoi il s’agit. Mise à part ces contraintes, nous avons une liberté totale sur ce que nous pouvons faire. Nous n’avons par exemple aucune contrainte liée à une éventuelle commercialisation.

Peux-tu nous présenter rapidement les membres de l’équipe et le rôle de chacun ?